Une thèse en apesanteur

Quand elle est entrée à l’université, Marie Barbiero n’imaginait sans doute pas expérimenter un jour l’absence de gravité. C’est pourtant ce que cette doctorante a eu l’occasion de vivre dans le cadre de ses recherches sur le contrôle du mouvement.

Marie Barbiero prépare sa thèse à l’INSERM et au laboratoire CAPS (Cognition, Action et Plasticité Sensorimotrice) de l’Université de Bourgogne, sous la direction d’Olivier White. Spécialiste du contrôle moteur, ce chercheur travaille depuis des années dans le secteur spatial et s’intéresse à la façon dont le cerveau s’adapte à des altérations de la gravité. Le CAPS est un laboratoire reconnu au niveau international pour ses travaux sur l’intégration de la gravité pour le contrôle du mouvement humain.

Que se passe-t-il si on modifie cette force d’attraction terrestre à laquelle nous sommes soumis depuis notre naissance ? « Les astronautes ou les pilotes de chasse, par exemple, doivent réaliser des mouvements de précision tandis qu’ils subissent des perturbations très fortes. C’est un véritable challenge pour le cerveau alors même que le corps n’est pas équipé d’organes dédiés à la mesure de la gravité », explique-t-il. Les études menées au laboratoire CAPS permettent non seulement de réfléchir à des dispositifs adaptés pour faciliter le travail de ces pilotes, mais aussi plus généralement de mieux comprendre comment fonctionne le contrôle moteur. « Un bon moyen d’étudier la façon dont le cerveau gère le mouvement, c’est de le perturber ! » déclare Olivier White.

Une expérience inédite

Dans les protocoles expérimentaux classiques, on demande généralement aux sujets de réaliser une tâche simple : pointer vers une cible ou reproduire une trajectoire avec une souris… Tout d’abord dans un contexte normal pour qu’ils se familiarisent avec le geste, puis en introduisant une perturbation : en intervertissant le mouvement de la souris par exemple. Au départ l’individu est surpris, puis il s’adapte.

L’expérience originale conçue par Olivier White prend le contrepied de ces protocoles bien établis pour les reproduire « en négatif ». Au lieu de perturber localement la main, on va la maintenir dans des conditions familières, tout en perturbant l’ensemble du corps. Comment ? En modifiant la gravité à laquelle il est soumis. Cela n’est possible que dans un avion spécialement équipé pour réaliser des vols paraboliques. L’Airbus A310 Zero-G, basé à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, peut manœuvrer de façon à générer de l’hypergravité (2g), mais aussi de l’apesanteur (0g)1. Grâce au CNES2, les chercheurs ont pu financer une campagne de vol pendant les deux premières semaines d’avril.

Une sensation indescriptible

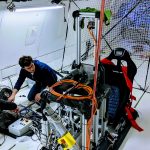

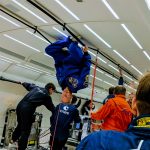

Il aura fallu près de six mois pour mettre au point tous les aspects techniques et réglementaires permettant de réaliser cette « manip » en toute sécurité. Marie Barbiero y a joué à la fois le rôle de sujet et celui d’expérimentatrice. Une expérience « complètement dingue » selon ses propres dires : « C’est indescriptible comme sensation, autant en situation d’hypergravité on est collé au sol, on sent qu’on a les épaules qui tombent, on voit les autres gens dans la pièce comme des statues qui semblent diminuer de taille, autant dans la phase d’apesanteur on a une incroyable sensation de liberté, on s’envole ! » Et, pour rajouter au côté extraordinaire de ces deux semaines de campagne, la doctorante aura même eu l’occasion de rencontrer le fameux spationaute Thomas Pesquet, qui a piloté les trois vols de la campagne.

La tâche demandée aux sujets (neuf personnes d’une trentaine d’années, hommes et femmes, tous droitiers) consistait à pointer le plus précisément possible une cible à l’aide d’un petit stylet. Les conditions de la gravité terrestre étaient reproduites au niveau de leurs mains par l’intermédiaire de deux moteurs auxquels elle était asservie.

Les chercheurs ont mesuré la force de préhension du pouce et de l’index, la contraction des muscles du bras, la précision des points de contact entre le stylet et la cible ainsi que le rythme cardiaque, ce dernier étant le témoin du niveau de confort des individus. Des captures vidéos des mouvements ont également été réalisées. Toutes ces mesures vont permettre d’analyser précisément les difficultés rencontrées et la façon dont les sujets s’adaptent à la situation.

Il reste maintenant à l’équipe de recherche une série de tests à mener au sol, à des fins comparatives, et beaucoup de données à dépouiller avant de pouvoir répondre à leurs questions. « Mon intuition est qu’il vaut mieux laisser le cerveau gérer la perturbation dans son ensemble, plutôt que de chercher à créer des dispositifs qui reproduisent localement des conditions familières », prédit Olivier White.

Ce travail de recherche implique également des chercheurs slovènes, autrichiens, canadiens et japonais. L’adaptation du mouvement à la gravité intéresse de nombreux travaux menés au laboratoire CAPS sous la direction de Charalambos Papaxanthis. Le projet GRAVITARM (gravity force integration into motor control of arm movements) va d’ailleurs bénéficier de financements dans le cadre du troisième appel à projets ISITE-BFC. Un doctorant également financé par ISITE devrait poursuivre ces travaux sous un angle plus mathématique.

- Sachant que la gravité sur terre est de 1g

- Centre National d’Études Spatiales

Contact :

Olivier White

Laboratoire CAPS

olivier.white@u-bourgogne.fr

https://ufr-staps.u-bourgogne.fr/recherche/inserm.html